Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba bicara tentang atap rumah dalam forum resmi negara. Di tengah Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, ia menyinggung soal seng yang panas, berkarat, dan menurutnya tidak mencerminkan Indonesia yang ingin “aman, sehat, resik, dan indah.” Indonesia harus ASRI, katanya. Dan salah satu caranya mengganti atap seng dengan genteng tanah liat.

Sekilas, ini terdengar teknis, bahkan masuk akal. Seng memang menyerap panas lebih cepat. Di banyak kampung padat, atap seng membuat siang terasa seperti oven. Genteng tanah liat lebih tebal, lebih sejuk, dan secara visual memang lebih “rapi”. Presiden menyinggung soal estetika, “bagaimana mungkin Indonesia terlihat indah jika atap-atapnya berkarat dan tampak rombeng?”

Pertanyaannya yang kemudian muncul pelan-pelan: apakah urusan atap rumah memang sampai harus diatur presiden?

Jawabannya mungkin tidak sesederhana soal seng atau genteng. Karena dalam pidato itu, ada satu detail yang mengubah arah pembicaraan. Genteng yang dimaksud bukan lagi murni tanah liat. Ia akan dicampur limbah batu bara—fly ash dan bottom ash (FABA)—abu sisa pembakaran PLTU.

Di titik inilah gagasan estetika berubah menjadi isu energi.

Dari Seng ke FABA: Inovasi atau Diversifikasi Limbah?

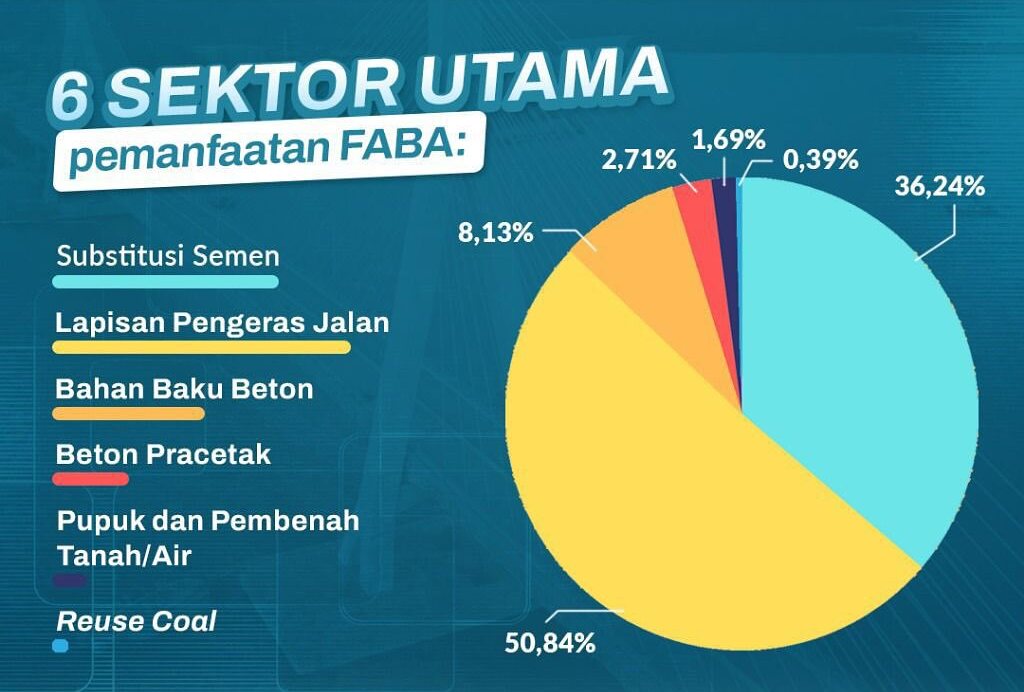

Indonesia memproduksi FABA dalam jumlah besar. Kementerian Lingkungan Hidup memperkirakan produksi FABA dari PLTU mencapai 12,6 hingga 25,2 juta ton pada 2025. Angka ini sejalan dengan kebutuhan batubara nasional yang mencapai 252 juta ton untuk sektor kelistrikan dan non-kelistrikan.

Data sistem pelaporan limbah (SPEED) menunjukkan hampir 2 juta ton fly ash dan 336 ribu ton bottom ash tercatat pada 2025. Di sejumlah provinsi—Aceh, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Gorontalo, hingga Sulawesi—limbah ini belum dikelola optimal, bahkan ada yang belum dikelola sama sekali.

Masalahnya, FABA hanya ada jika PLTU terus beroperasi.

Sumber: www.pln.id

Semakin besar produksi listrik berbasis batu bara, semakin besar pula limbahnya. Ketika limbah itu dijadikan bahan baku industri baru—genteng, paving block, beton—maka keberlanjutan industri turunan ini bergantung pada keberlanjutan PLTU.

Di sinilah muncul konsep carbon lock-in atau penguncian karbon menjadi relevan, ketika infrastruktur dan rantai ekonomi membuat sistem energi fosil semakin sulit dihentikan karena terlalu banyak kepentingan yang bergantung padanya.

Dari Limbah B3 ke Material Bangunan

Berbagai studi mencatat FABA berisiko mencemari tanah dan badan air jika tempat penampungannya tak memenuhi standar. Di banyak wilayah, tumpukan limbah ini juga memicu keluhan warga.

Sebelum revisi regulasi lewat UU Cipta Kerja, FABA pernah dikategorikan sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Kandungannya kaya silika dan alumina, tetapi dapat mengandung logam berat seperti arsenik, merkuri, dan timbal.

Sumber: www.pln.id

Sejumlah uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) menunjukkan sebagian FABA memenuhi ambang batas tertentu. Secara teknis, memang sejumlah penelitian yang menyebut abu batu bara bisa memperkuat material konstruksi jika dikelola dengan benar.

Namun “dikelola dengan benar” adalah kalimat yang tidak sederhana. Banyak studi juga mencatat risiko kontaminasi tanah dan air jika pengelolaan tidak ketat.

Logam berat tidak selalu langsung memicu keracunan akut. Risiko seringkali bersifat jangka panjang; ontaminasi tanah, perembesan ke air, paparan kronis melalui debu. Dalam sistem pengawasan yang lemah, risiko bisa bergeser dari lokasi PLTU ke sentra produksi genteng di desa-desa.

Paparan jangka panjang logam berat berisiko pada:

- Gangguan saraf

- Gangguan ginjal

- Iritasi kulit dan saluran pernapasan

- Peningkatan risiko kanker

Artinya, pemanfaatan FABA sangat bergantung pada pengawasan teknis yang ketat dan konsisten. Tantangannya: apakah standar itu realistis ditegakkan hingga level UMKM dan koperasi desa?

Siapa yang Akan Mengerjakan? Koperasi Desa Merah Putih

Dan di sinilah paradoksnya muncul.

Program ini disebut akan digerakkan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi yang sebelumnya menangani distribusi LPG dan pupuk kini akan memproduksi genteng berbasis FABA. Anggarannya disebut tak sampai Rp1 triliun, diambil dari dana cadangan APBN. Di atas kertas, mungkin terlihat kecil. Tetapi implikasinya tidak kecil.

Mengganti seng ke genteng bukan sekadar mencopot dan memasang ulang seperti ganti casing ponsel. Seng ringan dan murah. Genteng berat, memerlukan rangka kayu atau baja yang lebih kuat serta kemiringan struktur tertentu. Artinya, banyak rumah—terutama rumah sederhana—harus mengalami perombakan struktural total.

Ini bukan sekadar proyek material, ini proyek rekonstruksi.

Sementara itu, kita tahu masih banyak rumah rusak di daerah bencana, akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang belum layak, sekolah yang atapnya benar-benar bocor. Maka wajar jika muncul pertanyaan, di antara semua kebutuhan mendesak itu, apakah gentengisasi prioritas utama?

Pemerintah mungkin bisa berdalih bahwa beberapa negara di dunia mengatur atap rumah. Itu benar.

Di Basel, atap hijau diwajibkan untuk menyerap panas dan mengurangi polusi. Di Amsterdam, program atap pintar menampung air hujan untuk mitigasi banjir. Tetapi kebijakan di sana lahir dari strategi adaptasi krisis iklim yang jelas, dengan insentif dan subsidi bagi warga. Dan kebijakan ini masuk dalam perencanaan tata kota jangka panjang.

Gentengisasi di Indonesia muncul bukan dari urgensi mitigasi iklim, melainkan dari persoalan estetika dan kenyamanan, serta, jika dibaca lebih jauh, persoalan limpahan limbah batu bara.

Di sinilah istilah carbon lock-in menjadi relevan. Membangun ekosistem ekonomi berbasis FABA berarti menciptakan:

- Rantai pasok baru

- Industri turunan baru

- Kepentingan ekonomi baru

yang semuanya membutuhkan pasokan abu batu bara secara berkelanjutan.

Semakin luas pasar FABA, semakin besar kepentingan ekonomi untuk memastikan PLTU tetap beroperasi. Alih-alih mengurangi sumber limbah, kita justru menciptakan pasar baru untuk menyerapnya. Ekonomi sirkular idealnya mengurangi limbah dengan cara mengurangi sumbernya. Dalam konteks energi, itu berarti mempercepat pensiun PLTU.

Namun jika produksi FABA mencapai puluhan juta ton per tahun, itu bukan sekadar masalah limbah. Itu indikator bahwa sistem energi Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara. Transisi energi seharusnya membuat produksi FABA menyusut, bukan mencari cara agar puluhan juta ton abu batu bara tetap “berguna”.

Pada akhirnya, genteng memang bisa lebih sejuk. Bisa lebih indah. Bisa mempercantik lanskap kota dan desa. Tetapi krisis iklim bukan soal tampilan atap. Ia soal dari mana listrik itu berasal. Ia soal apakah Indonesia sedang benar-benar mengurangi ketergantungan pada batu bara, atau sekadar memoles dampaknya agar terlihat lebih ramah.

Kita mungkin mendapatkan atap yang lebih rapi.

Namun jika listriknya masih berasal dari PLTU yang sama, jika limbahnya tetap diproduksi dalam jumlah masif, jika dana cadangan negara dialihkan untuk menyerap abu batu bara alih-alih mempercepat energi terbarukan, maka gentengisasi bukan sekadar proyek arsitektur.

Ia menjadi simbol pilihan arah kebijakan.

Di titik inilah gentengisasi bisa dibaca sebagai simbol, alih-alih mempercepat penghentian PLTU, negara justru membangun ekosistem ekonomi turunan batu bara. Dari listrik, menjadi limbah, lalu menjadi bahan bangunan.

Gentengisasi mungkin menyelesaikan sebagian persoalan limbah dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, arah kebijakan energi tetap menjadi kunci.

Jika PLTU terus diperpanjang operasinya, FABA akan terus ada. Jika FABA terus ada, negara akan terus mencari pasar baru untuk menyerapnya. Siklus ini bisa menjauhkan Indonesia dari transisi energi yang sesungguhnya.

Pertanyaan besarnya bukan sekadar apakah FABA bisa dijadikan genteng. Apakah ini langkah menuju transisi energi yang sungguh-sungguh, atau cara halus memperpanjang umur batu bara, satu genteng demi satu genteng?